Nous n’avions encore jamais interviewé de rappeuses. Pas par misogynie mais par manque d’opportunité. Le tir est rectifié avec cet entretien fleuve de Ladea. La rappeuse du Vaucluse nous a accordé une heure : elle raconte tout, de ses débuts à son futur. Qui veut ça ?

Peux-tu nous raconter ton enfance ?

Je viens du sud de la France, de Pertuis pour être exacte. J’ai eu une enfance heureuse au sein d’une famille soudée et aimante. Et puis, ma phase d’adolescence a été plus difficile, plus révoltée à cause d’un mal être survenu pendant mes années collèges. Le fait de m’être sentie seule, incomprise m’a poussé à écrire mes textes dès mon année scolaire de 5ème. J’ai eu une scolarité laborieuse que j’ai stoppé en cours de bac professionnel : ce n’était vraiment pas fait pour moi alors j’ai tout arrêté. Mais bon, je n’ai jamais été une vraie mauvaise élève, j’étais dissipée car je m’ennuyais : je n’arrivais pas à canaliser mon énergie pendant des heures, assise derrière une table. Pas motivée, je faisais acte de présence pour que ma mère et mes profs me laissent tranquille. Mais c’est vrai que cette énergie aurait pu être bénéfique pour mes études : j’en veux un peu au système scolaire de ne pas m’avoir comprise et de m’avoir laissé de côté mais on est nombreux à avoir été dans ce cas.

Tu commences à écrire dès cette époque ?

Non, pas du tout : à cette période, je mettais par écrit mes humeurs du jour, les choses qui m’avaient emmerdées pendant ma journée, qui me chagrinaient un peu. Je me rendais compte que ça me soulageait vraiment de mettre sur feuille ce qui n’allait pas. Je sortais de ma tête les choses qui ne passaient pas et ma feuille était là pour les digérer. De plus, ça m’aidait à prendre du recul face à certaines situations. Et puis, au fur et à mesure, l’amour du rap est apparu. J’ai commencé à m’y intéresser vers l’âge de quatorze-quinze ans, grâce à des albums comme ceux de la Fonky Family : j’ai vite compris que je pouvais allier mes écrits et ce que j’avais dans la tête avec la musique. Ma rencontre avec le rap a été magnifiquement violente : j’ai pris une vraie gifle musicale ! Je capte alors une réelle force et une liberté complète : avec le rap, tu peux dire ce que tu veux, de la manière que tu veux, sur la prod’ que tu veux…

Tu trouves donc une certaine énergie dans tes écoutes.

Oui, complètement : je me retrouve dans cette musique, elle me parle car les artistes que j’ai écouté ont un peu le même processus que moi. Ils ont tous la même envie d’écrire, l’envie de s’exprimer. Je les comprends et d’une certaine manière, eux me comprennent aussi. Et toute cette force, cette dynamique, je la ressens lorsque que j’écoute l’album Si Dieu veut… de la Fonky Family, l’album de Diam’s Brut de Femme, le premier album de Sniper Du Rire aux Larmes. Je peux en citer pleins ! Le premier album de Facteur X aussi car ils avaient des textes de fous, des bons refrains chantés mais surtout, de vrais thèmes.

Après ton parcours scolaire, tu te lance dans le rap directement ?

Non, pas vraiment. Je suis d’abord rentrée dans la vie active en enchaînant les petits boulots : j’ai vendu des chaussures, des fleurs, j’ai travaillé dans un hôpital. J’ai fait énormément de choses tout en gardant le rap en tête. Mais il fallait que je m’assume financièrement : j’étais partie de chez mes parents donc il fallait payer le loyer, les courses et la vie du quotidien. Mais dès que je finissais ma journée de travail, ma vie d’artiste commençait : je fonçais au studio jusqu’à quatre heures du matin pour reprendre le travail à huit-neuf heures. J’espérais vraiment faire quelque chose de concret dans le rap. Mais comme rien n’était sûr, le travail à côté était ma porte de sortie si ma musique ne donnait rien de concluant. Il y a tellement de rappeurs qui croient dur comme fer en leur musique avant de devoir redescendre sur Terre brutalement ! Ça m’a fait cogiter… C’est dur de passer par cette déception, donc j’ai envisager les choses autrement et j’ai fait l’inverse : j’ai travaillé et quand j’ai vu qu’il y avait moyen que ça fonctionne, j’ai tout lâché pour ma passion.

Ce n’est pas compliqué d’annoncer à sa famille qu’on va faire du rap ?

Ma famille était déjà au courant : j’avais seize ans la première fois que je suis montée sur une scène. C’était pendant une fête de la musique et il y avait de fortes chances que mes parents sortent ce soir-là et tombent sur le concert. J’avais pris les devants en leur expliquant que j’envisageais de faire du rap sérieusement. Et puis, j’ai toujours été responsable, je me suis assumée assez vite donc ça n’a pas posé plus de problèmes que ça pour mes parents : ils savaient que quoi qu’il arrive, je n’allais pas tout lâcher si je n’étais pas assurée d’y arriver artistiquement. Au départ, c’est vrai que l’image du rap les a effrayés, forcément ! Mon père n’était pas tranquille et pour ma première scène donc, il a tenu a rencontré tout le monde présent ce soir-là. Mais c’est bon, le temps a passé et ils sont sereins maintenant.

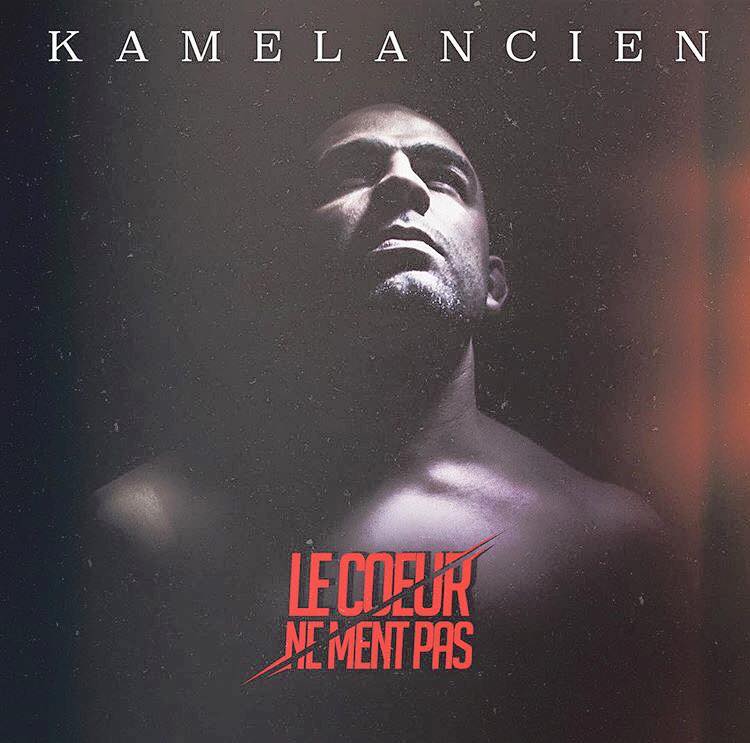

Ton parcours musical débute avec la mixtape Qui veut ça I: tu peux nous en parler ?

Qui veut ça I ? sort dans l’urgence car cette mixtape a vu le jour sur un coup de nerf. Comme je l’expliquais, à cette époque je menais une double vie professionnelle : j’arrivais à dégager des sous pour le studio et la liste de mes sons devenait de plus en plus conséquente. Et puis, à un moment, il fallait bien que ça sorte : c’était le moment. Il fallait que je prenne les devants, que je me lance concrètement. J’ai tourné quelques clips pour que le projet ait de l’impact donc c’était ma première exposition, ma première visibilité. Je me disais de toute manière, qui ne tente rien n’a rien : il fallait que mon projet débouche, quoi qu’il advienne. Qui veut ça I ? a eu de bons retours, ce qui m’a permis de rentrer en contact avec pas mal de monde. Et il me restait quelques morceaux donc l’idée de faire un Qui veut ça 2 ? m’a paru logique. Déjà pour moi personnellement et pour tous ceux qui l’avait téléchargé. Alors, j’ai refait la même chose : des sons en studio, des clips, des scènes et au bout de tout ça, j’ai signé avec Hostile. La suite, c’est Milk Shake, mon premier projet commercialisé et pris en charge par une grosse structure donc c’est vrai que j’en suis assez fière. Tout mon parcours m’a appris énormément : commencer en amont à faire des petites scène pour se faire connaître du public, pour se faire des contacts, pour prouver qu’on a sa place dans ce milieu. Tout ça aide pour la suite car à la sortie de Milk Shake, les gens me connaissent déjà grâce au travail fourni précédemment. Je ne me serais pas rendu compte de tous ces facteurs qui jouent en ma faveur si j’avais été assistée dès le départ par un gros label : ça m’a permis de me connaître moi-même, de juger ma qualité de travail. C’était vraiment une belle expérience, j’ai appris énormément et je peux maintenant donner mes avis lorsque des équipes travaillent un peu à ma place car je suis passée par-là.

Ta participation au Rap Contenders Sud a été aussi pour toi une façon de te mettre en danger artistiquement.

C’était une vraie prise de risque. Mais ma première mixtape était sortie donc je ne comptais pas sur ce concours pour me faire repérer et connaître. Ça m’a mise en danger car j’étais plus attendue au tournant que les autres participants : te faire battre par l’adversaire peut remettre en cause ta crédibilité face au public. J’aurais peut-être pu m’en passer mais j’ai un caractère compétitif donc c’est vrai que lorsqu’on m’a proposé, j’ai tout de suite répondu positivement. J’étais dans l’optique que cette pression et cette expérience seraient bonnes à prendre, qu’importe le résultat de ma prestation. Que je perde ou que je gagne, cela revenait au même : je veux rapper et kicker quoi qu’il m’en coûte, c’est clairement en moi. Mais c’est vrai qu’après tout ça, je voulais me concentrer sur moi-même et sur mes projets donc quand on m’a proposé de participé au Rap Contenders de Paris, j’ai refusé : la préparation monopolise une grosse partie de ton temps et de ton cerveau à cause de la pression. Je ne voulais pas m’éparpiller, je voulais garder toute mon énergie pour l’écriture et la mise de place de mon projet. Et puis, faire ce concours dans la précipitation ne sert à rien : bâcler son travail ne sert à rien, surtout face à un public. Il faut travailler sérieusement ou ne rien faire du tout, je pense.

Tu as fait la première partie de Disiz au Bataclan, comment arrive-t-on à cette opportunité ?

En fait, je fais partie de la même boîte de tourneurs que lui et d’autres rappeurs. Ces artistes étaient intéressés par ce que je faisais et ils m’ont donc offert un tour de chauffe car ils voulaient que je participe à leurs projets respectifs. C’est une chance et des expériences énormes ! C’était la première fois que je prenais contact avec un aussi gros public dans d’aussi belles salles comme l’Olympia avec Youssoupha ou le Bataclan avec Disiz. Puis avec mes dates dans le sud, j’ai pu rencontrer beaucoup de monde proche de moi géographiquement. Ça a été vraiment bénéfique pour moi et mon envol : j’ai envisagé une autre manière d’écrire mes textes avec cette expérience acquise de la scène car je me suis vraiment rendu compte que le public est acteur d’un concert, on peut le faire participer. Cet aspect, on ne peut pas le ressentir si on n’a jamais fait de grosses scènes, si on a jamais été dans le vif du sujet. Je vais donc pouvoir gérer mes concerts de manière plus carré et plus professionnelle car je suis plus sereine. Et puis, avec le temps, je connais de plus en plus mon équipe : on se complète. Il n’y a que le temps et l’expérience commune qui peut nous aider dans ce sens, ça se fait petit à petit. Sentir son équipe dans cette osmose est rassurant car lors d’une première partie, les gens ne sont pas venu pour te voir et sont impatients d’entendre l’artiste pour lequel ils se sont déplacés donc c’est un public difficile à convaincre quand tu débutes. Une fois qu’on a connu cette pression, on peut tout faire.

Tu peux nous raconter ta rencontre avec Pand’Or ?

Je l’ai rencontrée chez Goom Radio qui commençait à parler de son travail. Et puis, on a fait un freestyle ensemble pour Daymolition et on a vraiment appris à se connaître. C’est une personne que j’apprécie beaucoup par sa personnalité et sa musique. J’aime les gens qui s’acharnent, qui ne lâchent rien de leur façon de penser et qui ne sont pas influençables. Je ressens aussi cette personnalité chez Keny Arkana : elles se battront jusqu’au bout en restant fidèles à elles-mêmes et j’admire vraiment ça. Un autre nom se rajoutant à la liste des personnes que j’admire artistiquement, c’est Casey. Je ferai sa première partie en mars et ce sera pour moi la première fois que je vais la rencontrer: je suis vraiment contente car j’aime beaucoup son travail.

LADEA – PAND’OR – Freestyle – Daymolition.fr par daymolition-officiel

On a parlé de beaucoup de femmes et donc la question sur le rap féminin en France doit se poser : comment gères-tu le fait d’être une femme dans ce milieu majoritairement masculin ?

Je pense qu’il y a deux façons de voir la chose : c’est compliqué dans la vie quotidienne et privée face à la gente masculine comme le père ou le petit ami, c’est dur pour eux d’assumer que leur fille ou leur copine ne va passer que du temps avec d’autres hommes. De plus, la vie privée d’artistes masculins est moins étalée et donc moins visible que la vie privée d’une rappeuse : le jour où je tomberai enceinte, tout le monde le sauras alors que pour un homme, c’est plus dur à savoir s’il ne le dit pas lui-même. Et puis, dans chaque carrière, c’est comme ça pour une femme : ça ne concerne pas seulement que la sphère du rap. Le bon côté de la chose, c’est le facteur médiatique : comme le rap est majoritairement masculin, dès qu’une femme est là, le public se rappelle plus facilement d’elle donc si en plus elle gère, c’est dans la poche. L’image du rap n’est pas représentative : ce n’est pas un milieu misogyne. C’est un facteur de notre société, de notre système. Pour preuve, je dois faire partie d’un des rares secteurs professionnels où je peux être mieux rémunérée qu’un homme, à compétences égales !