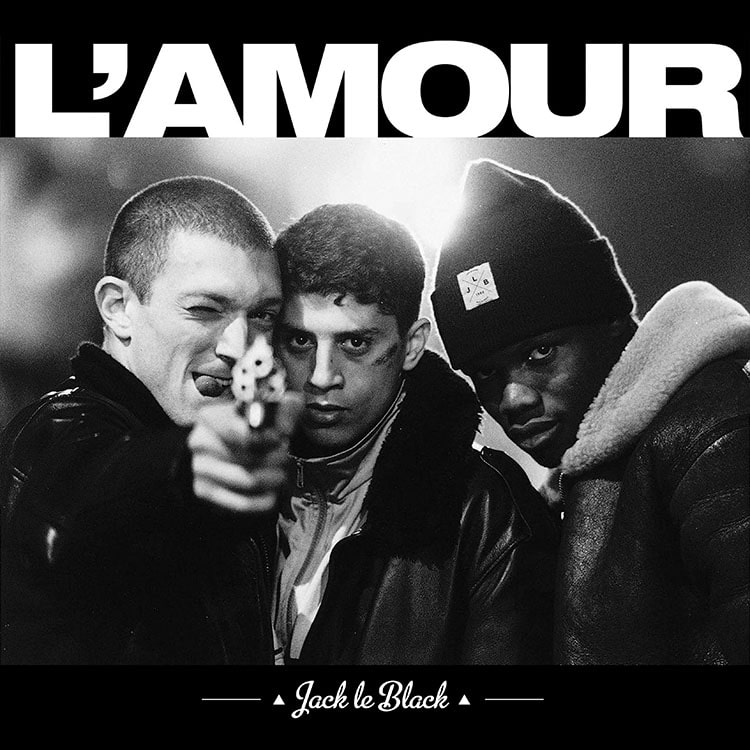

Nous sommes en 1992. Le groupe Assassin, composé à l’époque de Doctor L, DJ Clyde, Solo et Rockin’ Squat, marque l’histoire du rap français en créant Assassin Productions, le premier label de rap indépendant qui ait jamais vu le jour dans l’hexagone, lançant par là même une tendance – voire une vertu, dans le rap – restée jusqu’à aujourd’hui comme l’une des plus grandes marques d’authenticité possible pour des rappeurs. Trois ans plus tard, en 1995, Matthieu Kassovitz sort le mythique film La Haine, avec le frère de Rockin’ Squat, Vincent Cassel, dans l’un des trois rôles principaux – ou le principal, si l’on tient compte du fait que c’est lui qui tient l’arme. Chacun à leur façon, les deux frères Cassel marquent l’histoire du rap français de traces qui resteront non seulement indélébiles, mais qui s’imposent aujourd’hui comme les bases solides du mouvement tel qu’on le connait au XXIème siècle. Nous sommes en 1995, et jusqu’ici tout va bien.

Sept ans après ces considérations, au commencement du second millénaire, alors que la fin des années 90 et « l’aube de l’an 2000 », forts de leurs classiques tels que L’École du Micro d’Argent (1997), Suprême NTM (1999), Opéra Puccino (1998) ou encore Mauvais OEil (2000) (pour ne citer qu’eux) appartiennent déjà à un passé glorieux, un certain Booba décide de se lancer dans une carrière solo en marge de son groupe Lunatic. Finalement, à cause de conflits internes au groupe, le rappeur ne reviendra jamais compléter son duo avec Ali mais amorce une carrière qui l’a mené jusqu’à aujourd’hui aux sommets du « rap game », pour le meilleur comme pour le pire. Enfin, uniquement pour le meilleur à l’époque. Son premier album solo, Temps Mort, sort en 2002 en auto-production sous son label 45 scientific. Parmi la quinzaine de titres qui compose ce classique, on en retrouve un faisant hommage au film La Haine. Parce que le film comme le morceau dénoncent les mêmes problèmes ? La même dure réalité des banlieues ? Que les deux traitent du rapport à l’argent avec la même nécessité obscène ? L’album est un succès immense, et reste encore aujourd’hui considéré comme l’un des piliers de cet état d’esprit de survie financière et sociale dans les banlieues de l’époque, entrecoupé de thèmes qu’aujourd’hui on peine à dissocier du rap comme l’isolation sociétale ou ethnique et la consommation de drogue.

« J’suis dans leur mac, mais dans le coin dangereux black

Dangereuses taffes, pas de blagues, gars, dangereux taga

Moi j’veux qu’on m’paye, moi, écoute-moi

6.000 balles pour travailler tout le mois, je m’en bats les couilles moi »

Nous sommes en 2002, et jusqu’ici tout va bien.

Neuf ans plus tard, le rap français a depuis fortement poursuivi sa mutation, élargi son public mais aussi ses différents sous-genres, sans pour autant perdre de vue son leitmotiv initial. Le rappeur Médine, fortement engagé, et aujourd’hui encore extrêmement polémiste (ce qui n’est pas gage de qualité, mais pourrait être une preuve d’authenticité) sort son cinquième album solo, en auto-production sous son label Din Records. Engagé, militant, prônant la paix par la révolte intellectuelle, Médine s’entoure des rappeurs Tiers-Monde et Brav’ sur un morceau nommé Jusqu’ici tout va bien. Construit entièrement en anadiplose, le morceau suit un principe d’élargissement, commençant par dénoncer les problèmes de la banlieue et leur non-évolution :

« Trop de mal à écrire, trop aigris sur la banlieue / Trop de banlieues comme la nôtre, trop des nôtres sans avenir / Trop d’avenirs dans les murs, trop de murs nous séparent / Trop séparés du droit chemin, jusqu’ici tout va bien » avant d’élargir la dénonciation à de plus larges considérations « Trop de présidents viennent en touriste, trop de tourisme sexuel / Trop de sexe sans mariage, trop de mariages de banques / Trop de banques alimentaires, d’aliments tellement chers / Trop de chair à canon de merde, jusqu’ici tout va bien ».

Le public s’élargit, mais les solutions ne prennent toujours pas le pied sur les problèmes. Nous sommes en 2011, et jusqu’ici tout va bien.

Quatre ans plus tard, le rap français n’est plus un genre musical mais un regroupement de multitudes de sous-genres. Du hip-hop traditionnel à la trap, en passant par le cloudrap et bon nombre de rappeurs se rapprochant de la pop, on ne sait plus quelle étiquette coller derrière le mot « rappeur » – aucune ne serait probablement suffisamment large pour correspondre à l’entière vérité. Les idoles ont d’autres noms, d’autres thèmes. Le rap gangsta a pris la place du rap conscient dans le haut des charts, l’adjectif « commercial » est passé en dix ans de signe de qualité à insulte de base dans le milieu urbain. Le rap ne se définit plus en tant que tel, on trouve de tout et son contraire, on ne sait plus où donner de la tête, on cherche où est le « vrai » message, le « vrai » rap. Alors que tous les styles de rap sont vrais : ils correspondent à différents critères et ne sont que les reflets de différentes réalités. Des termes comme « clichés » sont tant présents dans toutes les bouches qu’ils finissent par n’avoir plus aucun sens. Plus personne ne saurait définir un visage pour l’immensité du paysage rap actuel. A chacun de trouver ses valeurs, ses modèles et surtout de suivre ses goûts. Perdu dans ce vaste paysage, on assiste à l’émergence de nouveaux styles, parfois avec dégoût et nostalgie, parfois avec curiosité, parfois avec joie et passion. Mais, au-delà du côté musical, qu’en est-il de tous ces problèmes dont on parlait plus haut ? Concernant la banlieue, le quotidien mais également des problèmes plus larges, touchant d’autres populations ? La musique a toujours une place particulière dans le cœur des hommes, et au fond la lutte est toujours la même. Kery James le dit d’ailleurs mieux que moi, et que ce soit de la même façon ou non, par les mêmes émissaires ou non, il est vrai que « le combat continue » ! Nous sommes aujourd’hui en 2015, et jusqu’ici, vous l’aurez compris, tout va bien…