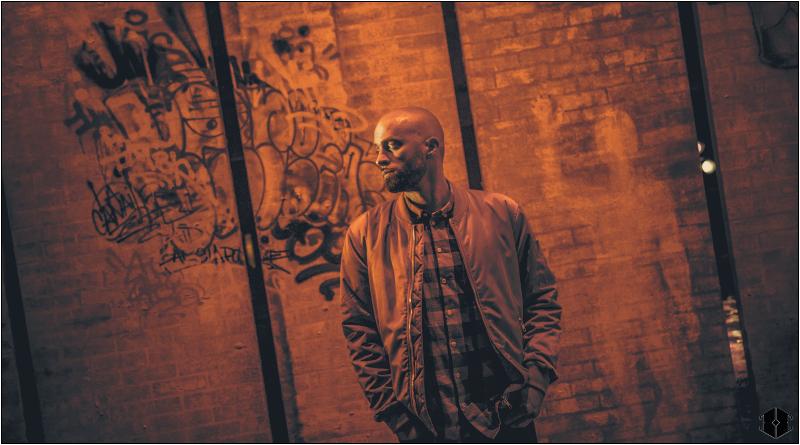

Le 12 octobre dernier, je suis allée rejoindre Scarecrow au « Rock In Loft » pour le end off du MaMa Festival. Après avoir bien galéré à trouver une place pour ma sublime gova, je rejoins enfin leur manager. Le bar est rempli à craquer, les gens boivent, se préparent à accueillir le concert comme il se doit. C’est donc vers leur hôtel que l’on se dirige pour discuter tranquillement, notamment avec le MC et DJ du groupe, Antibiotik.

« Scarecrow » ça veut dire épouvantail en anglais. C’est donc censé repousser, faire peur. Pourquoi avoir choisi ce nom de groupe ?

C’était plus la façon de fabriquer l’épouvantail qui nous intéresse : prendre différentes choses que tu peux trouver un petit peu partout, dans ta grange ou même chez toi, pour créer quelque chose d’unique qui va certes repousser (et Dieu sait qu’on a pu repousser par pas mal d’égard) mais qui est surtout une synthèse. Pour nous, c’est celle de quatre personnalités très différentes.

Et puis, ce nom a été trouvé après le logo qui est un épouvantail fait avec une base de platines, d’une espèce de guitare/basse à quatre cordes, d’une cymbale et d’une caisse claire toute pourrie.

Notre groupe c’est donc une synthèse, une rencontre entre quatre entités, comme on peut faire un épouvantail avec trois bouts de ficelles. On revendique vraiment le côté artisanal.

On vous demande souvent pourquoi vous avez choisi de mélanger le blues et le hip-hop, et la réponse que vous faites est souvent : « par rapport aux fondements de ces deux styles musicaux ». Mais peut-on parler aussi de points communs au niveau de la forme ?

Complètement. Que ce soit le blues ou hip-hop, ce sont des musiques très séquentielles. Dans le blues, tu as les douze mesures qui sont répétitives presque à l’infini, surtout dans le blues primitif comme celui de Robert Johnson et des autres précurseurs. Et dans certains côtés du hip-hop, on retrouve la même chose avec le sampling et la boucle qui reviennent perpétuellement et qui créent ces instrumentales. On retrouve vraiment ces deux choses, cette espèce d’essence musicale de ces deux musiques et aussi forcément tout le côté revendicatif puisque ça vient du même terreau socio-culturel.

Pour nous, musicalement, ça se détermine par le fait que le blues et le hip-hop viennent de boucles autant l’un que l’autre. Après c’est juste qu’il y en a une qui est jouée par des instruments acoustiques et l’autre qui peut être faite par des machines, des samplers.

Toi, tu viens du hip-hop, avant de rencontrer les autres tu écoutais du blues ?

Je suis venu au jazz par le hip-hop en samplant, en faisant des recherches de sons pour faire des instrus. De fil en aiguille, je suis forcement arrivé au blues puisque c’est la racine. J’avais déjà composé quelques petites fusions de blues et de hip-hop, les prémices de ce qu’on a fait. D’ailleurs, mon acolyte aussi avait déjà eu des idées de blues hip-hop, il essayait d’allier les deux. Après, c’est une recherche musicale, quand tu commences à composer, tu t’intéresses forcément à d’autres genres de musique pour trouver tes samples. Je me suis intéressé à la soul, au funk, et puis petit à petit à d’autres styles. Moi j’étais très branché contrebasse à l’époque donc forcement je me suis tourné vers le jazz et puis j’en suis venu au blues, mais de façon très novice et superficielle, contrairement au jazz avec lequel j’étais fusion notamment en écoutant l’album de Rive Trufazz, The dawn, qui est sorti en 95 et qui était pour moi une énorme claque : cette fusion jazz/hip hop était complément folle.

Vous chantez en anglais et en français, c’est pour toucher un plus large public ?

Pas du tout. C’est juste que moi je rappais en français et Paul chantait en anglais. On voulait pas faire de concessions dans nos styles respectifs ni se forcer à faire quoi que ce soit. On a essayé d’imbriquer les deux univers ensembles.

Vous revenez d’une tournée à l’internationale, vous êtes passés par l’Asie, les États-Unis et l’Europe. Quel était le meilleur endroit ?

Chaque endroit et chaque concert est vraiment très différent parce qu’il y a quand même beaucoup d’improvisation. Les États-Unis c’était très cool parce d’une part ce sont les américains, et en plus quand tu rappes en français c’est cool parce que 99,9 % de la population n’a jamais écouté quelqu’un rapper dans cette langue. Du coup, c’est très kiffant de voir des gens qui tombent la bouche car ils ne pensaient pas du tout que ça sonnait comme ça.

Cergy, où on a joué il n’y a pas longtemps aussi, c’était une putain de date, on a eu un très bon feeling avec les gens. Mais ça dépend de tellement de choses un concert ! Comme a dit JoeyStarr en live au zénith en 98 : c’est 50/50. Faut que le public soit chaud et les artistes aussi, faut faire monter la sauce. Au bout d’un moment t’es juste sur scène, que ce soit des américains, des allemands, des anglais, … T’es la pour essayer de faire la performance la plus aboutie possible, ça va pas plus loin je pense.

Vous aviez dit il y a quelques temps que le meilleur endroit pour faire de la musique c’était dans la rue. Ça vous arrive encore ?

Oui, on vient de là. On s’est rencontrés sur les berges de la Garonne, à Toulouse, totalement par hasard, ça buffait.

Et ça nous arrive encore. Je traîne avec des potes qui jouent dans la rue, qui continuent complètement la-dedans. Paul aussi, ça lui arrive très régulièrement de sortir la guitare dans des bars, dans la rue, allez hop, c’est parti. On essaie de surtout pas perdre ça parce que c’est là d’où l’on vient et que c’est ça qui nous a permis d’être là ou l’on est aujourd’hui. Comme je le dis souvent, je pense que quand tu perds cette essence, cette petite étincelle que tu as à 15 ans et que tu commences à rapper, que tu écris tes premiers textes, et bien je pense que tu as perdu la musique et qu’il vaut mieux faire autre chose.

Ça fait du bien de pouvoir se remettre les idées en place, de voir si tu es encore capable d’éclater 50 personnes qui passent dans la rue. Et puis c’est un plaisir de pouvoir partager quelque chose. On en a fait des scènes ou tu as 15 000 ou 20 000 personnes, mais moi, ce n’est pas ce qui me fait bander. Si tu me mets dans une salle avec 4/500 personnes c’est parfait. Le but du jeu c’est plus d’être dans la proximité, d’essayer de faire passer quelque chose aux gens plus que de donner à la masse quelque chose à ingurgiter.

Votre dernier album s’appelle The Last, vous l’avez appelé comme ça dans l’optique de dire que c’est votre dernier album ?

C’est surtout un pied de nez. Le premier morceau de l’album s’appelle The Last et derrière c’est tout un album très conceptuel, c’est presque un livre audio. Il y a vraiment toute une histoire qui se développe dans cet album. Si c’est le dernier ? On ne sait pas. On est des artisans de la musique en autoproduction complète. Là, c’est plus la fin d’une étape, d’un certain développement qu’on a eu.

La désillusion est un thème récurrent dans ce projet, pourquoi ?

Cet album est assez particulier, il a été fait dans des moments ou on s’est tous fait plus ou moins larguer, dans des conditions pas très cool … On a beaucoup parlé d’amour, de femmes, de désillusion. Mais au-delà de ça, il y a aussi la désillusion liée à l’âge. Quand tu es plus jeune, que tu as 15/16 piges, tu as la rage au ventre, tu as envie de bouffer le monde. Puis plus tu rentres dans le monde réel, plus tu te rends compte qu’en fait à chaque fois c’est des murs qu’il faut défoncer et ainsi de suite … et du coup on s’est demandé si on était capable de changer les choses, déjà avec de la musique. Je n’en suis pas du tout sur et même bien au contraire.

Vous avez dit à un média que vous n’étiez pas très optimistes quand à l’avenir du rap français et que cela faisait bien longtemps que vous n’aviez pas entendu un bon texte engagé. Je ne suis pas tout à fait d’accord, peut-être parliez vous des musiques diffusées en radio ou à la télé ?

Oui, c’était au niveau de ce qui est diffusé à la masse, de ce qui est mis en avant. Aujourd’hui, sans parler des aficionados ou des gens qui connaissent le rap, cela fait très longtemps que les gens n’ont pas écouté un morceau de rap engagé. Tu vois les têtes de gondole aujourd’hui, c’est d’une pauvreté affligeante, alors qu’aux États-Unis, les rappeurs qui sont en tête de gondole font des concerts sur l’esclavage, sur les tensions entre les noirs, avec les flics. Il y a tout un véritable combat qui est entrain de se livrer la-bas mais en France, dans les médias, c’est le chaos plein.

Donc tes influences sont plutôt américaines ?

Oui, complètement. J’ai commencé en écoutant du hip-hop américain. Les DJs qui me font rêver sont tous ricains, les rappeurs aussi, c’est du Jurasic5, The Roots, Kendrick Lamar … J’ai plus une culture américaine, j’ai habité à NY, j’ai pu sentir le truc qu’il y a là-bas et qui est assez fou. Même si je suis un rappeur français, j’ai plus envie de m’inspirer de l’ »essence » du hip-hop. Moi je suis rappeur, graffeur, DJ, ce qui m’a plus c’est le hip-hop. C’est le côté où tu essayes de te sortir de ta condition en faisant de musique. Même si tu as des textes durs, il faut essayer d’avoir toujours le groove, le smile, d’arriver à dépasser ta condition et de ne pas rester dans l’espèce de carcan dans lequel on essaye de t’enfermer.

Pour moi le blues hip-hop c’est très intéressant pour ça aussi. Ce qui me fait bander c’est quand il y a des mecs de 60 ans qui me disent qu’ils n’ont jamais aimé le rap, mais que maintenant ils ont envie d’en écouter parce qu’ils ont entendu ce que je fais. Alors qu’aller rapper dans un concert de rap classique français, oui ça va être le kiff, mais il n’y a pas ce challenge d’arriver à faire sortir le hip-hop et le rap dans d’autres atmosphères et d’autres sphères de la société. On se fait trop cataloguer. Tous les jours on me dit « ah t’es rappeur » ou « ah, tu es DJ ?! » d’un air méprisant. Ce ce n’est pas normal.

Peut-être tombes-tu sur des personnes fermées d’esprit ?

Je ne suis pas d’accord avec toi, même les gens ouverts d’esprits jugent. Si t’es rappeur ou DJ, ils te prennent de haut alors que si tu es guitariste, harmoniciste, saxophoniste ou autre il n’y a aucun problème. Tu peux même jouer du kazoo dans un groupe, il n’y a aucun souci. Les gens ne savent pas et pour qu’ils sachent, il faut leur amener les choses, leur montrer. On essaye de faire ça avec le groupe. Montrer que dans le rap il y a plein de projets très bien qui se font encore aujourd’hui, il faut juste aller les chercher et ne pas rester sur la croûte.

Des prochaines dates de concerts ?

A partir de mai/juin on commence « The Last Tour » partie 2 !

Un mot pour le « Rap en France » ?

Continuez, ça fait plaisir de voir des médias indépendants et qui essayent de travailler tout type de rap, parce qu’il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent niveau médias rap.

Et puis ça fait plaisir de voir des gens engagés !